工芸と建築の融合から生まれた、現代茶室。

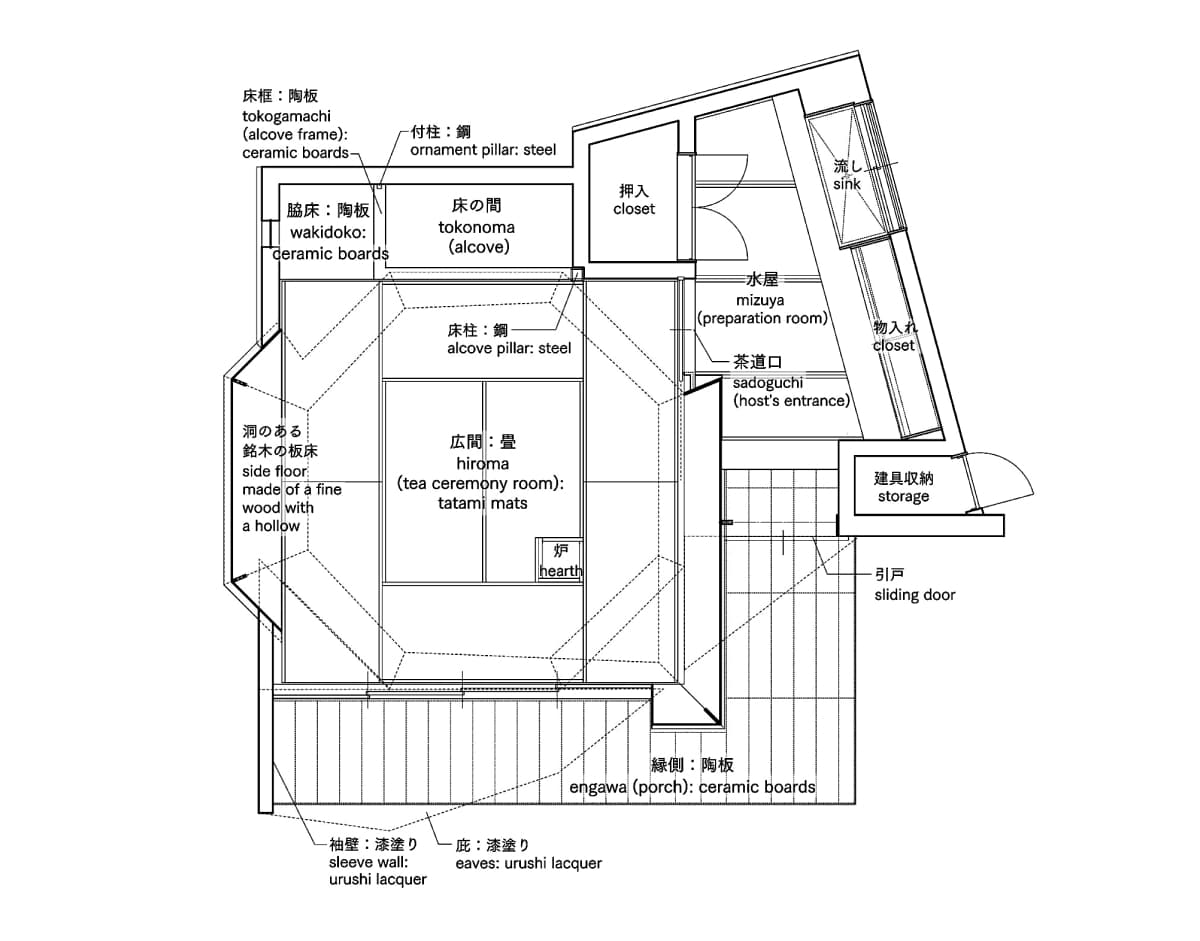

ベルリン国立アジア美術館内の日本展示室にある、国際コンペティションで当選した茶室である。国内外で活躍する金沢市在住の3人の工芸家が参画し、また茶道家に監修いただき、当社が創り上げた工芸と建築の融合作品「工芸建築」である。茶室では、見学や体験を通じて茶の湯の精神を来場者に伝えており、アーティステックなデザインながらしっかりと茶道の実演も行える機能性を保持。8畳の和室に水屋と縁側がつく間取りで、茶室は八角錐のコールテン鋼の天蓋に覆われ、床柱と連なる落し掛けも鋼で作られている。ドイツに日本の伝統的な様式の茶室を建てるのではなく、茶の根底にある禅の思想を空間によって体現させ、ドイツをはじめとする海外の来館者に理解しやすい表現、かつ地域のコンテクストから建築を組み立てることを追求した。ドイツ(ベルリン)と日本の共通点として思い浮かべたのは、第二次世界大戦。茶室の造形は、大戦の襲撃で破壊された「カイザーヴィルヘルム教会」の八角錐の尖塔部をモチーフに、禅の思想に大きな影響を与えた老荘思想「人間の不完全さを認識することの大切さ」を重ね合わせた。今回、茶道家、工芸作家、建築家の協働により、茶道・工芸・建築の三つの要素が重なり、ベルリンの地域性とも融合した唯一無二の茶室が実現し、「工芸建築」のひとつの形を表現することができた。

- 茶室広間

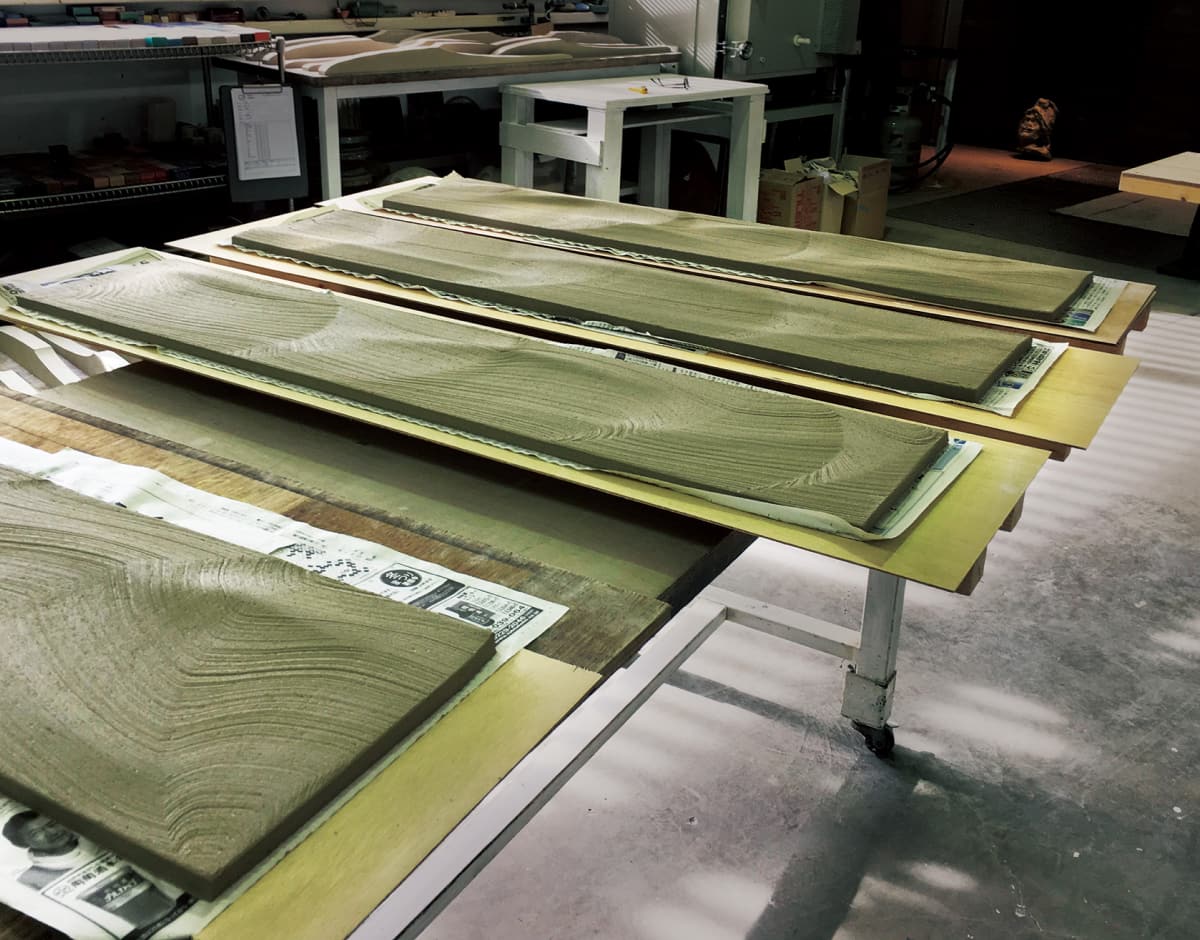

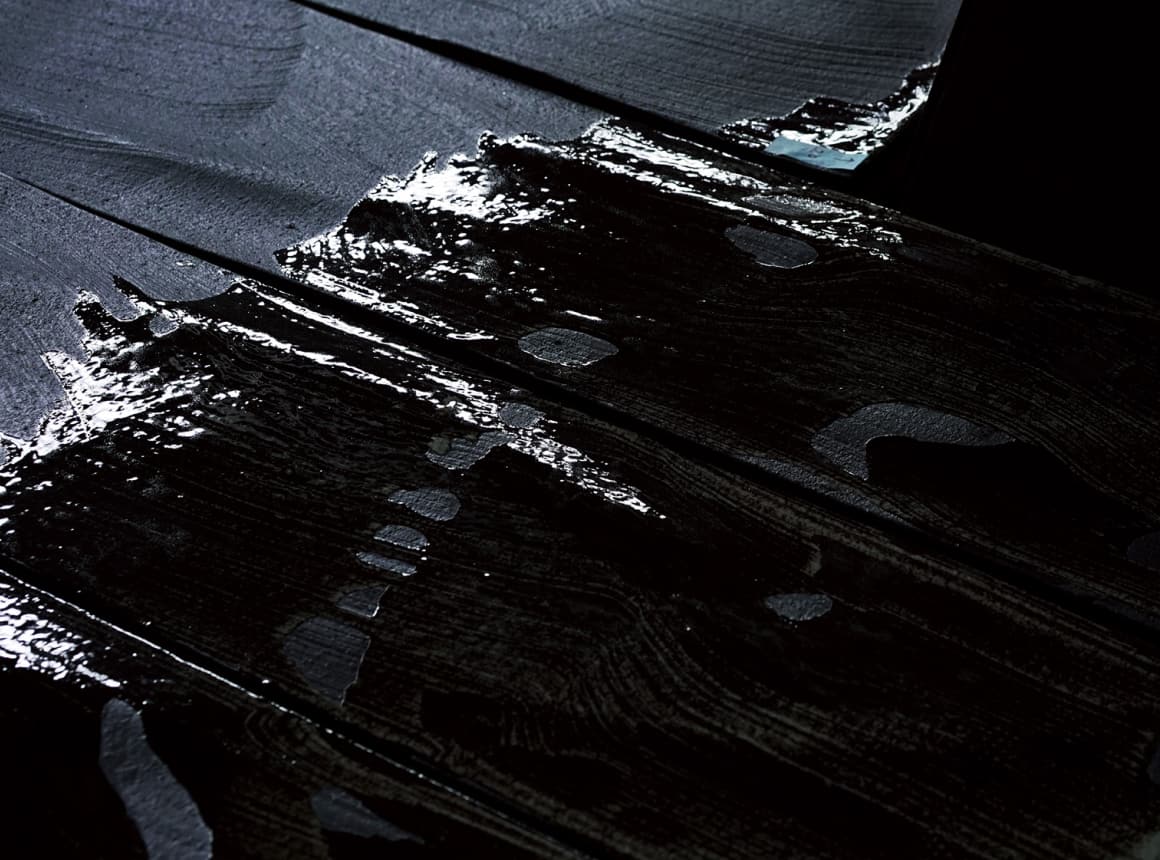

- 八角錐のコールテン鋼に覆われ、陶板製の床の間や漆の壁が貫入。茶道具を含め、茶室自体が大きな工芸。

- 水屋

- 周辺の展示物との離隔など制約がある中、茶会利用の際の使い勝手に支障が無いよう、機能面も追求している。

- 茶会の様子

- 定期的に体験プログラムが行われる。そのため、客人が出入りする面を開放し、観客から見えるよう計画した。