“横軸”で繋がり合い「複雑な方程式」を みんなで解いていく。/Vol.13 能登復興建築人会議

建築にまつわる様々なトピックやインタビューもご紹介している「建築コラム」。今回は令和6年能登半島地震の復興を目指し、組織の垣根を超えて設計に携わる人々が連帯し発足した「能登復興建築人会議」についてご紹介します。

お話をするのは同団体の副会長を務める、浦建築研究所代表の浦淳です。「ただ同じ県内にいる建築関係者だから、と思ってはやっていません。“能登”だから僕はやっています」と語る浦。立ち上げの経緯から、同団体が目指す能登復興の在り方まで聞いてきました。

組織の垣根を超えて、ワンストップで

──まずは、「能登復興建築人会議」(以下:建築人会議)発足の経緯から教えてください。

浦:はい。発災当初は本当に酷い状況でした。被災建築物応急危険度判定などでは発災から一週間以内には県内の設計事務所に召集がかかり、うちのスタッフも現地に入っています。本当に危険なところも多く「行きたくても行けない」というような状況も続いていました。

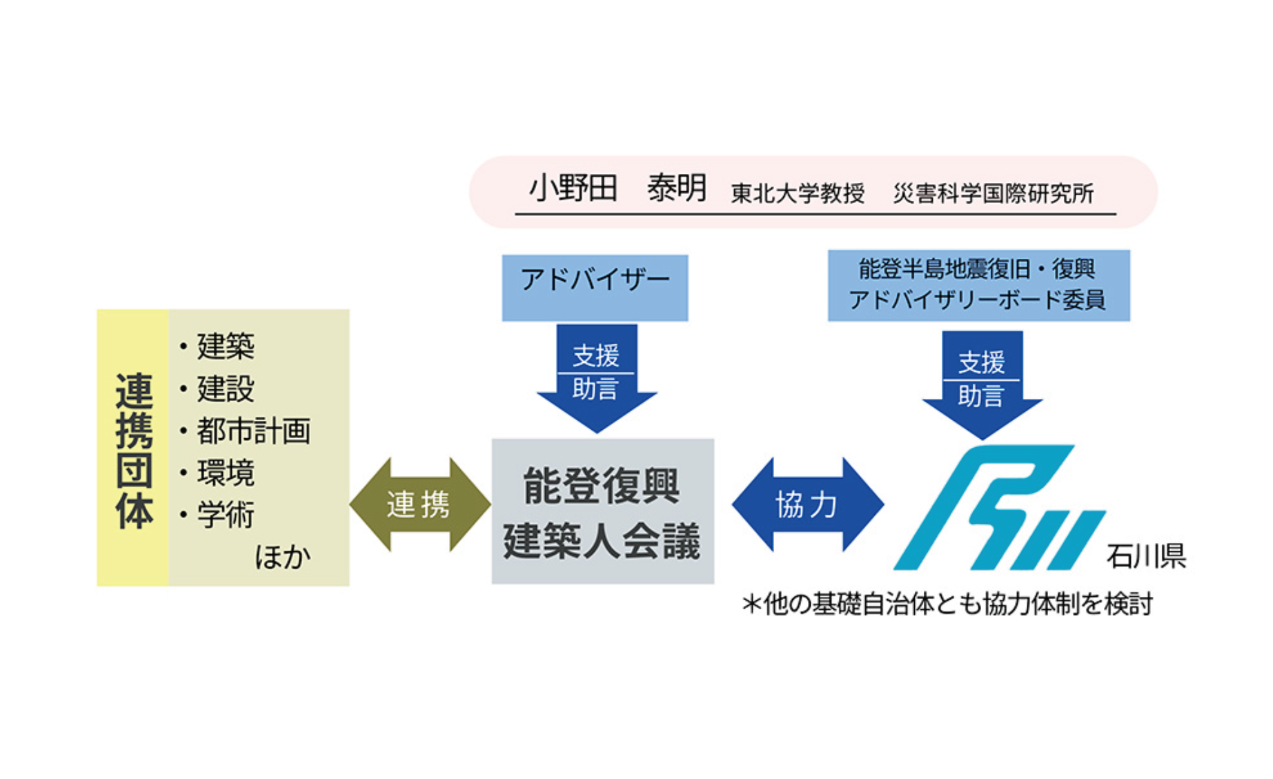

そんな発災初期の慌ただしさがひと段落した2024年3月中旬に、石川県「能登半島地震復旧・復興本部」でのアドバイザリーボードを務める東北大学の小野田泰明さんが、水野一郎さんと、西垣副知事(当時)に会いにいったことが発足のきっかけだったと思います。3月18日に総会を開いて、4月にはキックオフともいえるフォーラムも開催し「みんなで能登のためにやっていこう」と宣言をしました。

──どういった必要性から立ち上がった団体なのでしょうか?

浦:建築業界ー‥特に「設計」って、何団体にも分かれているんですよね。「建築士会」や「建築士事務所協会」、そして「建築家協会」など複数の団体があって、どこに何を問い合わせたら良いか、外からは違いもわからないような状態。これは東日本大震災や熊本地震の際も課題として上がっていたことです。

同様の問題は石川県にもあり、県内の建築団体間の連携はこれまでもありましたが、活動を共にするといったことまではありませんでした。しかし、こういった有事においては組織の垣根をこえて一体的に取り組み、ワンストップであたるべきだろうと。たまたま私が日本建築家協会の石川地域会と建築士事務所協会の副会長を務めていたこともあり、それぞれの団体に掛け合って、結果的に3団体が集って「能登復興建築人会議」が発足しました。

──ちなみに「設計にまつわる各種団体を束ねよう」という動きは、県内では今回が初めてのことだったのでしょうか?

浦:「連携」というレベルならこれまでにあっても、組織的に「がっちりスクラムを組む」といった動きは県内初だと思います。全国的にみてもかなり珍しい事例だったと思いますね。

「建築士」ではなく、「建築人」として

──設計士でも建築士でもなく、「建築人」と銘打った団体名が印象的です。

浦:「建築」という職能自体が、ある種の社会性を帯びています。立場はそれぞれ違えど「地域の建築家」ないし「設計事務所」として仕事をする以上は、社会貢献が絶対的に必要だと思うんです。

そういった部分で一致しながら、「建築士」というよりも、もっと広義に建築に関わる「建築人」として連帯していこうと。

──団体の活動資金はどこから得ているのでしょうか?

浦:国や県からはいただいておらず、2024年度は自分たちで休眠預金に申請し活動資金としていました。建築人会議はいろんな団体や人が集まって構成されている組織なので、様々な考え方があります。中には「活動するメリットがない」という声があがったことがありましたが、ここにおける「メリット」とはなんだという話で。なんでも「お金」に換算されがちですが、例えお金にならなくても「建築人」として、やらなくてはならないことがあるだろうと。

他分野とも積極的に連携する“素地”

──同時に建築人会議では、連帯する人々を「建築人」つまり「建築業に関わる人々」に限らず、様々な分野とも連帯しています。

浦:そうですね。それは建築人会議の一つの特徴だと思っています。弁護士や行政書士・税理士など、様々な「士業」の方々が集う組織とも「連携団体」としてご協力いただき、随時連携しながら相談会なども開催しています。

今回の地震の場合、「生業(なりわい)」や「福祉」、「都市計画」など、実に様々な問題が絡み合っていて、それらを“同時に”解決していかないと話が進まない。この「士業のセット」での動き方はとても効率がよかった。

また、建築人会議には大学教授など、様々な分野からの有識者も参画しています。僕らにしてみれば、そんな変わったことをやっているつもりは全くないのですが、県外の方々には結構インパクトがあるようで「石川ってすごいですね」といわれたことも。メンバーには「趣都金澤(※)」に在籍している人も多くいたりと、“異分野で連携しながら未来を考える”という素地が、日頃からあったといえるのかもしれません。

(※)趣都金澤…「日本一趣深い都市『趣都・金沢』の実現」をキーワードに、「文化」を機軸とした市民主導のまちづくりを行うNPO(特定非営利活動)法人。

現場の声を拾わずにして、「次の一手」は打てない

──建築人会議として行ってきた取り組みについて教えてください。

浦:発足当初は、仮設住宅や公営住宅の設計、それにまつわるまちづくりなど都市計画へのアドバイスなどを重点的にやっていこうと考えていました。しかし、実際には「住宅相談」が初年度の活動のほとんどを占めることになります。

というのも、我々が活動をスタートした4月末には「住宅相談はかなり落ち着いてきている」と聞いていたのですが、実際に能登の各市町長に尋ねてみたら「住宅相談が全然進んでいない」と口を揃えておっしゃるんです。なんでこんなことになっているんだろうと。

浦:蓋を開けてみたら、確かに「住宅相談」は数多く行われていたのですが、それは市役所や集会所に建築士が並んでいて、口頭や写真で状況を聴くという形式の「窓口相談」が主体でした。建築士が現地を訪れて実際の建物を見ながら相談にのる「個別相談」はほとんど行われていないことが分かったんですね。被災住宅において「現地」を見ずして助言できることなんて非常に限られます。それでは住人の方々も判断のしようがない。

「だったら、まずは私たちが個別の住宅相談からやっていこう」と。建築人会議では当初、設計や街づくりに関する活動を行う予定だったので、「“現場仕事”ではなく“もっと全体的な提言”に専念した方が良いのではないか」という声も出ましたが、住民の方々の切実なニーズがあって、かつ建築人としてできることがある以上はやらなきゃいけないだろうと。それに現場に行ってニーズを拾わないことには「次の一手」の打ちようもない。リアルな声に耳を傾けることで、より適切な設計や街づくりにつながるのではないかと考えました。

若き建築家とも、目的意識を共有して

──個別相談を経験している設計士が少ない中、そのノウハウはどこから学んだのでしょうか?

浦:住宅相談の手法は、先んじて現地に入って個別相談にあたっていた、「建築プロンティアネット北陸」の皆さんに教えていただきました。建築プロンティアネットは有志の若い建築家が集まっている災害支援団体ですが、彼らの活動は大変貴重だったと思います。中には“達人”の域に達している人もいて、床下に入って煤だらけになりながら地割れなどを見つけ出してくる。それによって「被災度区分判定」は大きく変わります。判定が変わると役所側の仕事がまたやり直しになるので、休みなく懸命に働く職員の方に対して心苦しい部分もあるのですが「自分の身になってみて」と。これに尽きると思います。

個別相談の結果は、かなり細かくコメントを入れた調査書にまとめて住人の方にお渡ししてきました。それさえ持っていけば、市役所や建築業者とも話ができるような“基礎資料”として活用いただけるように。このフォーマットの仔細さには東北の方も驚いていて、“日本で一番進んだ住宅相談”といえるレベルだと思っています。

そして「建築人会議」の“副次効果”として興味深かったことの一つが、建築プロンティアネット北陸さんのような「既存の設計団体に属していなかった若き建築士たち」が、我々の活動に賛同し参加してくれていることです。

既存の団体には推薦制であったり、細かな取り決めもあったりして、ハードルが高くやや内向的なところがある。しかし建築人会議にはそういったしがらみもないので、純粋に“目的意識”の部分に共感してくれたのかなと思っています。

過去の地震との「質的な」違い。「モザイク状」に現れた被害

──建築人会議では「勉強会」も数多く開催されており、その全てを閲覧できるようホームページでも公開していますね。

浦:はい。勉強会を開いて過去の災害で蓄積されてきた「ノウハウ」を積極的に学んできました。ただ一方で、どっぷりとそこに依拠しきることもできない。なぜなら、能登半島地震は、これまでの災害とは「質的」に違うからです。

今回の地震の建築被害は、複雑な地形がある半島の特徴が現れており、震源からの距離や、地盤・地質、河川や海との位置関係により大きくかわる“モザイク状”の被害が広がっているといえます。100メートル先でも状況が全く変わるような状態です。壊れ方が違うので、一つ一つの地域によって「戦略」が全く変わってくる。よりきめ細かい対策が必要と感じています。

能登における「家」の重み

ーー住宅相談を重ねる中で、何か気づきはありましたか?

浦:住宅相談として能登を訪ねて改めて実感したのは「能登における“家”の重み」です。言うまでもなく、能登の住宅は建物自体が物凄く立派です。渤海や北前船などで歴史的に非常に文化度が高いことに加えて、つい20年くらい前までは「ハウスメーカー」ではなく「地元の大工さん」が家を建てていた。拭き漆の柱や天井など、今では考えられないくらいに贅沢なつくりなものもある。

そして住人の方の「想い入れ」も、僕らの感覚と“一段違う”というか。能登では家が竣工したら三日三晩大人達が飲み明かすそうです。その後片付けを手伝うのが子ども達の仕事だと、能登出身のスタッフも話していました。住宅相談の中で印象的だったのが「住まなくてもいいから、形だけでもなんとか残せませんか」というお声。親族が集まってきた時に、形だけでも“家”が残っていてほしいと。能登における家は、つながりの象徴というか“依代(よりしろ)”のようなものなのだと感じました。

仮設・公設住宅における「不都合な現実」

浦:ひるがえって今能登で進んでいる仮設や公営住宅の状況をみてみると、大変おかしなことが起きている。仮設ならたった18坪程度の一戸に対し1,000〜1,500万円、公営住宅には20坪程度で2,000万円を超える建設費がかかっているといわれてます。さらにその上に調査や解体費・造成費を含めると、一戸あたりの公費支出はさらに膨らみます。かつ、元々平地が少ない能登で、公営の土地に建てるとなると、学校のグランドや公園など、宅地から離れた場所に建っていたり、駐車場が非常に遠かったりも。

一方で、壊れた家を改修して住み直そうとすると、改修補助金は「耐震改修」を前提とした約300万円程度に留まります。減築などの対策を施せば仮設や公営住宅よりも少ない費用で改修可能な住宅が多く見受けられるのにも関わらず、「公費解体」をして「仮設や公営住宅の新築」へ進むような流れが生まれてしまっている。

なんでこんなおかしなことになっているかというと、全ては「公費を私財に入れられない」、この一点において全てがスタックしていることが分かってきました。しかし、どこまでが「私財」なのかという問題もあるのではないでしょうか。能登が復興して将来的に観光業を呼び込もうとする時、その「街並み」は「公共の財産」という面もあるのではないだろうかと。

「建物をのこす」という選択肢をのこすために

浦:そこで「“残せる建物”については残していくべきではないか」という僕らの提言に、浅野大介副知事が興味を持ってくださった。「公費解体が復興のバロメーター」という世論もあり、県として公費解体を進めている中で、「残す」という真逆の方針を並行させることはアクセルとブレーキを踏むようなもの。県としても非常に難易度が高いことは承知の上で「このままでは取り返しがつかないことになる」と気づいてくださったのではないかと思っています。

そこで私たちは石川県、(一社)全国古民家再生協会とタスクフォースを組み、被災住宅の修繕や活用に向けた具体的な取り組みをスタートさせていきました。文化財や文化財候補についてはすでに文化庁が動いています。そこで私たちは活用の可能性がある「半壊以下」の建物に絞って6,000棟くらいの建物をみていくことにことにしました。「残すべき」と思われるものにはオーナーと相談しながら道を探ってみることを目指しています。また、古民家再生協会が「建物を残したいと思う方」を募ったところ、昨日時点(2025年1月末)で100件近くの申し出が集まっています。

「のこす」ための「仕組み」と「メリット」の整備

ーーしかし、「のこす」ことはできても、その後の活用が重大なテーマになってくるかと思います。

浦:そうです。残せと言われたから残したはいいが、何にもならなければ意味がない。「のこす」という選択肢にもインセンティブやメリットなど「仕組みの整備」が必要です。公営住宅を建てるよりもそちらの方が安いのであれば、選択肢になりうるかもしれない。

また、歴史ある建造物は「群」として残っていることが多いので、年末に13箇所くらい古い地区の建物をみてきました。それぞれの建物に「レストラン」や「民泊」といった役割を与えられたり、もしくはコーポラティブハウスとして地元の人々に活用いただけないかなど。基金の活用やリバースモーゲージローン(※)など、様々な手法も考えられます。そういった議論を、まさに次の「能登ボイス/既存ストックの行方(※)」で議論していくつもりです。

(※)リバースモーゲージローン…自宅を担保に、毎月利息のみを支払い、亡くなったときに元本を一括で返済するローン。

(※)能登ボイス/既存ストックの行方…能登復興建築人会議が開催しているフォーラム。東日本大震災での「宮城ボイス」のフォーマットを採用。

二項対立ではない「中庸」を目指して

浦:同時に「残したい」という僕らの気持ちー‥それは「能登に対して抱く期待」とも言い換えられるかもしれませんが、それらを能登の人々に過剰に「押し付ける」ことになってはいけないわけで。以前家を失ったおばあちゃんが「建物はなんだっていいから、スーパーの近くに住みたい」とおっしゃていました。住民の皆様には毎日の「生活」がある。最もなご意見だと思います。

だからといって、「今の生活だけ」を考えるわけにもいかない。今の社会の仕組みとして地元から声が上がらないと動けないところがありますが、その「地元の声」の多数は「高齢者」なわけです。彼らの“今の声”だけを拾っていて、それが20年後30年後につながっていくか、という問題があります。かつ、能登の場合、地域内の結束は非常に強いですが、一度隣の地域になると「全く交流がない」ということもあるのが特徴的です。つまり「一地域における解」ではなく、「能登全体としての最適解」も模索せねばならない。

「現在か未来」か「個か全体か」といった「どちらか」ではなく、その狭間で葛藤し揺れながら、「中庸」なところで解答を見つけていかなければならないと思うのです。

「建てる」以外の、建築的な動き方

── 建築人会議の動きは「新たに建てる」ことよりも、「のこす」ことや、そのために仕組みづくりなどのソフト面の整備に奔走されているところが印象的です。

浦:僕らの活動の根底には、過去の震災において「建築家」がやってきたことへの「疑問」があります。東日本大震災や熊本地震でも、都市部から“有名建築家”達がやってきてコンセプチュアルな住居を次々建てましたが、それらの多くは現在使われていなかったりと、本当の意味で“住人のため”になっていただろうか?

だからこそ私たちは「新たに建てる」ばかりではなく、「建築資源を守る」とか、そこに対する「コスト感覚」であったりと、あくまで住民に寄り添ったものを提案していきたいんです。

日本として「能登をどう捉えるか」問われている

── 「のこす」という手法が、災害からの復興の在り方として確立されれば、それは未来へのレガシーにもなり得ると感じています。

浦:そうですね。震災が起こるたびに「これまでのように“壊して建てる”対応ができる体力が日本にあるのか?」という問題もありますから。そういう意味ではモデルケースとなりうると思うのですが、ただ能登の復興の歩みを「少子高齢化が進んだ地域のモデルケース」になるという目線とは、ちょっと違う思いであたっているところがあります。

そこでいうと私個人としても、単に「同じ県内だから」ということではなく「能登だからやっている」というところが大きいんです。

僕は母方の祖父の家が能登の穴水にあったこともあり、子どもの頃から能登によく通っていました。自然の迫力、文化や人の面白さ…子どもながらに「能登はすごい」と感じていて、中学校の弁論大会に出た時のタイトルが「能登の海」だったくらい(笑)。

考えてもみたら、能登の總持寺は540年もの間、曹洞宗の本山として機能していて(明治44年(1911年)に本山機能は神奈川県横浜市鶴見に移転)全国から大挙して人々が押し寄せていた土地です。平家や北前船の歴史も加え、「最新の文化」が都度、能登には入ってきていた。そういった膨大な積み重ねの中で「文化」というものが育まれてきているのが「能登」です。たかだが50年100年のスパンで議論していてもわからない。「能登を失う」ということがもし起きるなら、それは日本にとってよくないことが起こる気さえしています。つまり今、日本の政策として「能登をどう捉えるか」ということが問われていると思うんです。

内発的で、創造的な「みんなで築く復興」

── 建築人会議発足から、もうすぐ1年です。最後に今後の展望をお聞かせください。

浦:「能登らしい復興」が、今回どうしても必要だと感じています。そしてそれは創造的かつ、内発的でなければならない。僕らが地元の建築人として、外部の知恵を入れながら、同時にある種の「フィルター」の役目も果たしながら進めて行けたらと思っています。

能登の復興への歩みというものは非常に難題です。ただ、その「答え」というのは、おそらく「縦割り」でやっていては出てこない。建築業界の「中」だけでなく、他分野とも「横軸」で連携しながらでないと「答え」はでてこないものだということだけは明確に感じています。長く複雑な方程式を、みんなで解いていきたいですね。

(取材:2025年1月)